矩形与圆形连接器的差别,本质是几何形态对工程需求的精准定制——矩形的直角结构适配平面布局的高密度连接,圆形的对称形态则优化了极端环境下的可靠性。这种差异并非技术优劣的二元对立,而是基于几何力学、电磁兼容与环境防护理论形成的场景化分工,电子谷的连接器产品矩阵,恰是这种分工的具象化呈现。接下来电子谷将基于矩形连接器与圆形连接器各方面差异,为大家解析两者的优劣。

结构形态的本质差异,几何特性与性能有什么关联?

矩形连接器的形态优势源于平面空间的效率最大化。其方形或长方形轮廓与PCB板的直角布局天然契合,引脚采用行列排列(间距通常0.8mm-2.54mm),在相同投影面积下可容纳的引脚数量比圆形多30%-50%。这种布局基于最小路径原则,缩短了信号在PCB上的传输距离,降低了高频信号的延迟与串扰(在1GHz频率下,每缩短10mm路径可减少约5ps延迟)。

(图1)

电子谷的C4201线对板连接器即采用矩形结构,0.8mm间距设计实现64Pin高密度连接,配合带压力锁紧的外壳,在工业控制设备的主板与接口模块间实现稳定信号传输,其插合导向精度控制在±0.1mm,满足自动化装配的公差要求。

(图2)

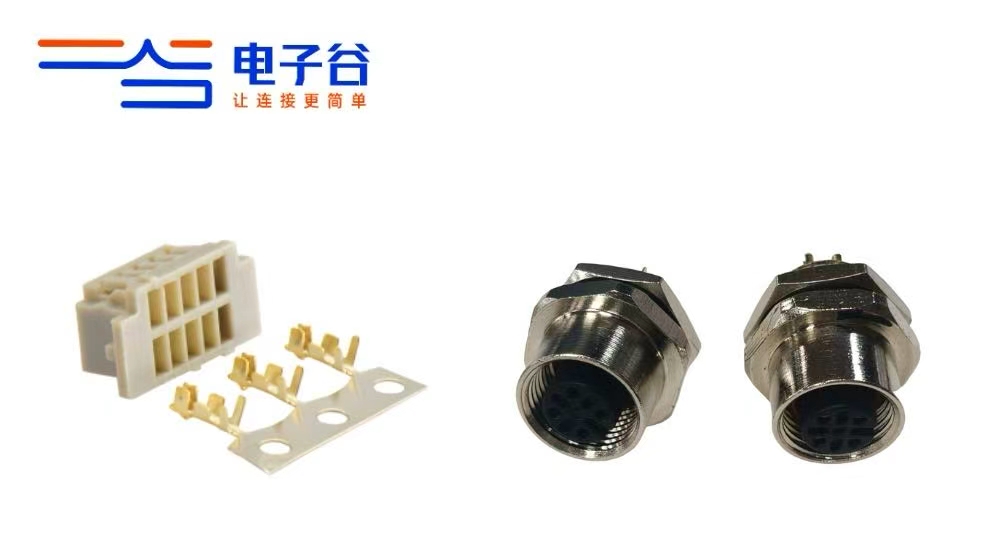

圆形连接器的形态优势则体现在力学对称性上。环形排列的引脚围绕中心轴均匀分布,在振动环境中(10-2000Hz)可将应力分散至整个圆周,避免矩形直角处的应力集中——有限元仿真显示,相同振动强度下,圆形连接器的引脚位移量比矩形小40%。其螺纹锁紧结构,如电子谷M12连接器的10.8L直纹螺丝通过轴向力转化为径向密封压力,使密封圈(通常为氟橡胶)实现均匀压缩(压缩量30%-40%),防护等级可达IP68,在1.5米水深下保持30分钟不渗漏。

(图3)

这种设计符合流体力学中的等压密封原理,即对称结构能在压力变化时维持密封面的均匀接触,这是圆形连接器在户外、水下等场景中不可替代的核心逻辑。

从信号传输到环境耐受,浅谈两者在性能特性的差别

信号传输能力的差异根植于电磁兼容(EMC)设计的不同逻辑。矩形连接器的高密度引脚布局虽提升连接效率,但相邻引脚的电容耦合更显著,需通过接地引脚interleaving降低串扰。电子谷为工业控制场景设计的矩形连接器采用每4个信号Pin设置1个接地Pin的布局,在100Mbps数据传输时串扰衰减≥40dB,满足PROFINET等工业总线的要求。

而圆形连接器的引脚间距较大(通常≥2mm),且金属外壳可作为屏蔽层(屏蔽效能≥80dB@1GHz),电子谷的DP防水航空插系列即采用黄铜镀金外壳,配合铜编织屏蔽层,在户外基站的信号传输中有效抑制雷击产生的电磁脉冲(EMP)。

环境耐受性能的差别则基于材料与结构的协同设计。矩形连接器因引脚密集,难以实现全密封(通常防护等级≤IP65),但其塑料外壳(如电子谷采用的UL94V0级PA66)轻量化,比同规格金属圆形连接器轻50%,适合室内干燥环境,如消费电子的主板连接。

圆形连接器则通过金属外壳+密封圈的组合抵御多物理场冲击:电子谷的M8圆形连接器在-40℃~85℃温度循环中,插针接触电阻波动≤3mΩ;经≥500小时盐雾测试后,镀层腐蚀面积≤5%,满足汽车底盘传感器的耐蚀要求。这种差异印证了形态决定防护边界的工程逻辑——圆形的对称结构为密封设计提供了天然优势,而矩形的平面布局更适配无防护需求的高密度场景。

(图4)

在PLC控制器的内部连接中,矩形连接器的高密度优势不可替代:电子谷的矩形板对板连接器支持128Pin信号传输,引脚间距1.27mm,在3U尺寸的背板上实现电源、模拟量、数字量信号的集成传输,其插拔力控制在30-50N,满足日均10次插拔的维护需求。而连接传感器与控制器的外部线路,则依赖圆形连接器的环境适应性:M12圆形连接器(A编码)通过IP67防护与抗振动设计(10g加速度冲击下无机械损伤),在汽车焊装车间的机器人关节处实现稳定信号传输,其8Pin布局同时支持电源(24V)与以太网数据(100Mbps)的复合传输。

航空航天与医疗设备则凸显圆形连接器的极端环境价值。在飞机的航电系统中,电子谷的航空插系列(如DP防水航空插)采用螺纹锁紧与金属壳体,可在-55℃~125℃、振动频率20-2000Hz的环境中保持连接可靠,其接触电阻≤5mΩ,满足机舱内精密仪器的供电需求。医疗MRI设备中,圆形连接器的对称结构可减少磁场干扰(磁导率≤1.05),电子谷专为设计的M12圆形连接器,屏蔽层覆盖率95%,能将MRI强磁场(3.0T)引发的涡流噪声控制在1mV以内,确保监护仪的信号保真。

消费电子与计算机领域则是矩形连接器的主场。智能手机的主板与显示屏之间的柔性线路板(FPC)连接器采用矩形设计,电子谷的0.3mm间距矩形连接器支持56Pin信号传输,厚度仅1.2mm,满足整机轻薄化需求,其双触点设计使信号传输误码率≤10⁻⁹,适配触控与显示信号的高速传输。服务器的背板连接器更是将矩形的高密度优势发挥到极致,2.54mm间距的矩形排针排母支持1000Pin以上的并行连接,配合差分信号对设计,实现10Gbps的数据传输速率。

(图5)

在新能源汽车的BMS系统中,矩形与圆形连接器形成互补。电池包内部的PCB板间连接依赖矩形连接器的高密度:电子谷的C4201线对板连接器(矩形)支持32Pin信号传输,引脚间距1.0mm,可同时采集16节电池的电压与温度信号,其压力锁紧外壳避免车辆振动导致的接触不良。

而电池包外部的传感器连接如温度、压力传感器到BMS控制器等则采用M12圆形连接器(电子谷A编码屏蔽款),IP68防护可抵御电池漏液与洗车高压水冲击,85%的铜编织屏蔽层抑制电机产生的高频干扰(200kHz-30MHz),确保采样精度(电压±1mV,温度±0.5℃)。

(图6)

智能装备的混合场景则是进一步模糊两者的边界。工业机器人的控制柜内部,矩形连接器实现主板与IO模块的高密度连接(如电子谷的1.27mm间距矩形连接器);而机器人手臂的末端执行器,圆形连接器如电子谷DF系列通过推入式快速锁紧设计,在保证IP67防护的同时,缩短更换工具的停机时间(插拔时间≤3秒)。这种内矩外圆的配置,本质是系统内部效率优先,外部环境可靠优先的工程选择。

矩形与圆形连接器的差别,从不是技术路线的对立,而是工程需求的镜像。矩形的直角是平面布局效率的必然,圆形的对称是极端环境可靠的必需;前者在毫米级空间里编织信号网络,后者在风雨振动中守护连接稳定。电子谷的产品矩阵恰是这种理解的实践——从M12圆形连接器的工业防护,到C4201矩形连接器的高密度传输,再到DP系列航空插的极端环境适配,每一款产品都是对形态-场景逻辑的精准应答。

(图7)

在智能制造与新能源的浪潮中,这种差别正走向协同:不是用一种形态替代另一种,而是让矩形的密度与圆形的防护在系统中各得其所。这也正是连接器技术的深层哲学——形态的差异,终究是为了实现同一种目标:让信号在需要的地方,以需要的方式,稳定抵达。