车载信息娱乐系统(In-VehicleInfotainment,IVI)作为智能座舱的核心载体,是汽车从机械交通工具向智能移动空间演进的关键标志。其以多源信息处理为核心,融合人机交互、车联网通信、多媒体娱乐等功能,不仅重构了驾乘者的车内体验,更成为车企构建差异化竞争优势的核心赛道。随着5G、人工智能、大数据等技术的深度渗透,IVI系统已从单一的娱乐功能模块升级为支撑汽车智能化、网联化发展的核心中枢。

一、IVI行业发展历程:从功能集成到智能中枢的演进

车载信息娱乐系统的发展历程与汽车电子技术、通信技术的迭代高度同步,大致可划分为四个核心阶段,呈现出从分散功能到集成智能的清晰演进脉络。

(一)萌芽阶段(20世纪80年代-21世纪初)

汽车电子技术初级,IVI以独立单一功能设备为主,聚焦基础娱乐:80年代主流磁带播放器、收音机,90年代后CD播放器普及,部分高端车型配光盘存储导航(更新不便、精度低);无统一控制接口,未形成集成体系,技术壁垒集中于硬件制造。

(二)集成阶段(2001-2010年)

嵌入式技术推动IVI向集成化转型,实现硬件多功能整合:2000年后DVD播放器、液晶屏幕普及,导航升级为硬盘存储(路径规划更精准);2007年宝马iDrive系统首推“一屏多控”,整合导航、娱乐、车辆设置,但交互单一、无网络连接,属封闭本地系统。

(三)网联阶段(2011-2020年)

4G商用催生网联化,跨界合作成产业特征:2014年苹果CarPlay、谷歌AndroidAuto通过手机映射补全应用生态,通用OnStar、比亚迪DiLink等系统实现实时路况、远程控制等网联功能;形成“硬件+软件+服务”架构,语音、触控等多元交互显著提升用户体验。

(四)智能阶段(2021年至今)

5G、AI、大数据支撑IVI升级为智能移动空间中枢,实现“工具-智能伙伴”跨越:核心特征为高算力座舱芯片处理多模态数据、自然语言交互实现“人车对话”、开放生态支持全场景服务定制;特斯拉HW4.0、小鹏XNGP等产品实现IVI与自动驾驶、车辆控制深度协同,成汽车智能化核心标志。

二、IVI行业产业链:多层级协同的生态体系

IVI行业产业链呈现典型的“金字塔”结构,由上游核心技术与零部件供应层、中游系统集成层、下游应用与服务层构成,各环节协同联动,共同推动产业的技术升级与功能创新。

(一)上游:核心技术与零部件供应层

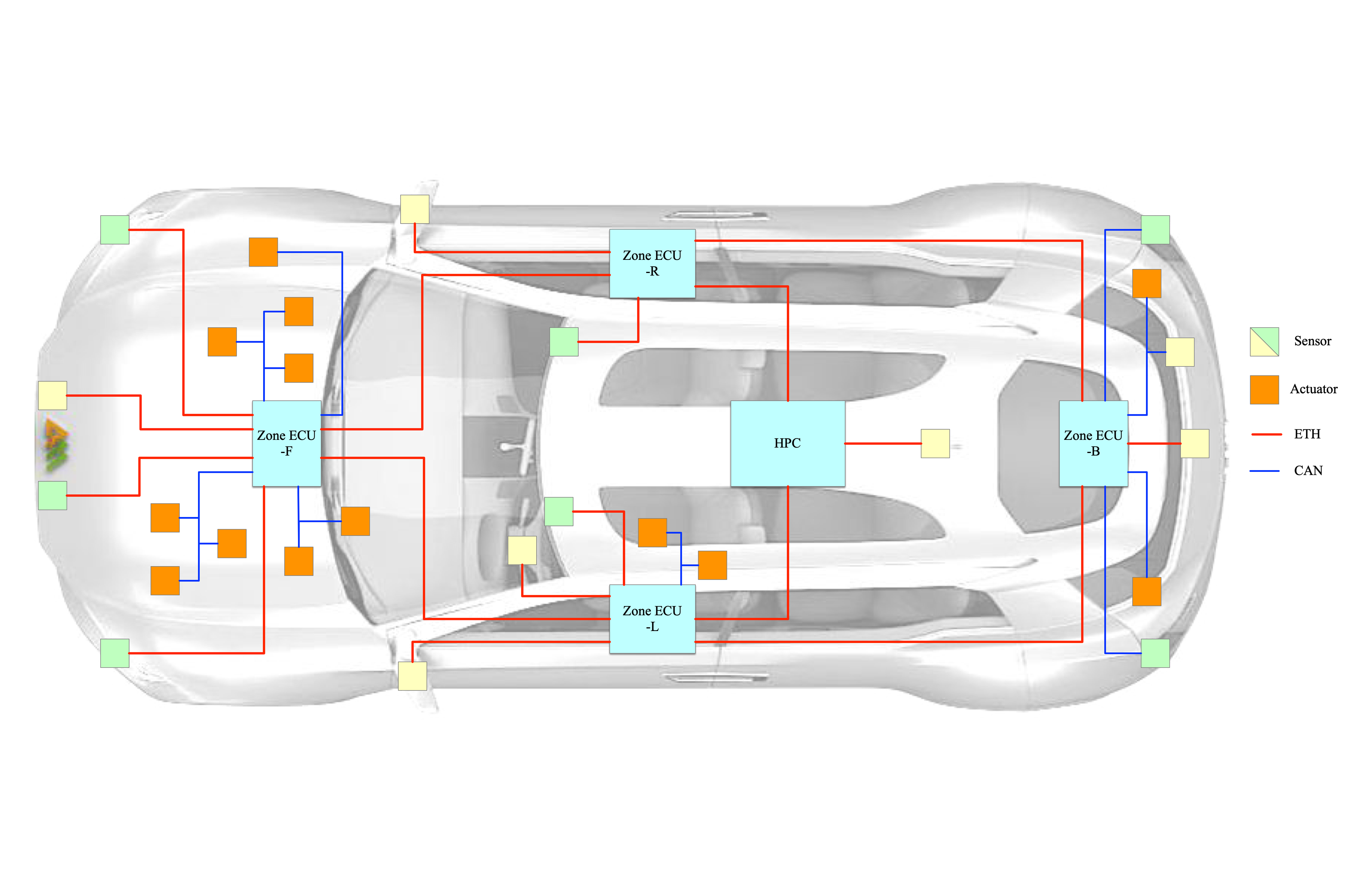

上游是IVI系统性能的核心支撑,涵盖硬件零部件、软件及底层技术三大领域,具有技术壁垒高、市场集中度高的特征,其中连接系统作为关键部分,是保障数据与信号高效传输、实现IVI精准反映的关键基础。

硬件零部件领域可细分为核心芯片、显示器件、传感器、连接系统及其他电子元件,各部件通过连接系统形成有机整体,支撑IVI功能落地。

核心芯片:包括座舱主控芯片、车规级MCU、存储芯片等,是IVI的“算力核心”。高通8295、英伟达Orin-X、华为麒麟990A等高端芯片已实现多屏交互、AI计算、车联网通信等功能的集成处理,其与外部设备的数据交互需依赖连接系统的高速传输能力。

显示器件:OLED、MiniLED等新型显示技术逐步替代传统LCD,柔性屏、透明A柱、AR-HUD等创新形态不断涌现,京东方、深天马等企业占据全球主要市场份额。显示器件与主控芯片的信号传输需通过LVDS、USB-C等连接接口实现,接口性能直接影响屏幕响应速度与显示精度。

传感器:包括摄像头、毫米波雷达、红外传感器等,为多模态交互与环境感知提供数据支撑,其采集的实时数据需通过专用连接器传输至芯片进行处理。

连接系统:涵盖连接器、电缆组件及线束,需满足高速传输、抗干扰、耐严苛环境的车规要求。高速信号连接器需支持10Gbps以上速率,适配5G车联网与多屏交互需求。目前连接器行业表现突出的企业本土领军者如电子谷、立讯精密、万连科技、瑞可达等凭借技术突破与成本优势快速崛起,在新能源汽车与智能连接系统配套市场占据重要份额。

软件及底层技术领域包括操作系统、中间件及应用程序。操作系统分为车载专用OS(如QNX、VxWorks)、基于移动端改造的OS(如AndroidAutomotiveOS)及自主研发OS(如华为鸿蒙智能座舱OS),其中QNX凭借高安全性仍占据中高端车型主流市场。中间件负责实现软硬件的适配与数据交互,是保障系统稳定性的关键;应用程序则涵盖导航、娱乐、办公等多元化服务,百度地图、网易云音乐等互联网应用已实现车载适配。

(二)中游:系统集成层

中游主要承担IVI系统的硬件集成、软件开发与整体解决方案交付功能,参与者包括专业汽车电子供应商、互联网科技企业及部分车企自研部门,是连接上游技术与下游应用的核心纽带。

专业汽车电子供应商凭借深厚的车规级开发经验占据主导地位,博世、大陆集团、哈曼等国际巨头具备全栈解决方案能力,可提供从硬件设计到软件集成的一体化服务。互联网科技企业则依托在AI、大数据、生态资源等方面的优势跨界入局,百度Apollo智能座舱、华为智能座舱解决方案通过与车企合作实现快速落地。车企自研部门则聚焦于差异化体验打造,特斯拉、小鹏、理想等新能源车企均成立自研团队,实现IVI系统与车辆控制、自动驾驶的深度协同,形成独特的产品竞争力。

系统集成环节的核心能力体现在三个方面:一是车规级适配能力,需满足汽车在高低温、振动、电磁兼容等严苛环境下的运行要求;二是软硬件协同优化能力,通过算法优化实现算力的高效利用;三是快速迭代能力,适应汽车智能化快速升级的需求。

(三)下游:应用与服务层

下游包括整车制造商(OEM)与后市场服务两大领域,直接面向终端用户,决定了IVI系统的功能定义与市场推广方向。

整车制造商是IVI系统的核心需求方,其产品策略直接影响中游解决方案的技术路线。新能源车企与传统车企呈现差异化发展路径:新能源车企普遍采用大屏化、多屏化、高算力的IVI配置,注重用户体验的创新性与个性化;传统车企则逐步推进存量车型的智能化升级,兼顾成本与功能的平衡。从车型级别来看,中高端车型IVI配置普遍搭载大尺寸中控屏、AR-HUD、多模态交互等高端功能,入门级车型则以基础娱乐与导航功能为主。

后市场服务领域包括IVI系统升级、维修保养、内容运营等,随着OTA(远程在线升级)技术的普及,后市场已从传统的硬件维修向"软件服务"转型。车企通过OTA实现IVI系统功能的持续优化与升级,用户可通过付费订阅获得高级导航、自动驾驶辅助等增值服务,形成"硬件+服务"的新盈利模式。

三、IVI行业发展趋势:技术融合与生态重构

在技术创新与市场需求驱动下,IVI向算力极致化、交互自然化、生态开放化、功能融合化发展,将成智能汽车核心价值载体。多屏交互、AR导航等功能推高算力需求,“高算力芯片+多芯片协同”成主流:座舱芯片算力从数百TOPS升至数千TOPS,架构向“座舱+自动驾驶”双芯片融合演进;边缘计算与云计算深化协同,形成“云-边-端”一体化算力体系,本地处理实时任务、云端负责大数据分析。

交互从“触控+语音”向多模态融合升级,语音交互支持多轮对话、情感识别(百度、科大讯飞方案含方言识别、噪音抑制);视觉交互通过DMS识别驾驶员状态并调车设,手势控制提升驾驶安全;触觉反馈、嗅觉交互等创新探索中,未来IVI可多模态感知需求并主动服务。IVI从封闭系统转向开放平台,实现“车-手机-家居”互联:操作系统(鸿蒙、AndroidAutomotiveOS)开放接入硬件与开发者,丰富应用生态;跨场景数据打通实现服务无缝流转(如手机办公文档同步车载);“硬件免费+服务付费”模式成熟,车企借导航升级、自动驾驶订阅盈利。

IVI与自动驾驶、车辆控制、车路协同深度融合,转型“智能中枢”。功能上,作自动驾驶交互接口(AR-HUD显路况指令)、支持“一语控全车”;数据上,整合多源数据(自动驾驶传感器、车联网),借AI实现场景识别与服务推荐,成智能汽车数据处理与决策中心。车载信息娱乐系统(IVI)已从汽车的附加娱乐设备演进为支撑智能汽车发展的核心中枢,其发展历程折射出汽车从机械产品向智能移动空间的转型轨迹。当前,中国IVI行业已形成多主体竞争的生态格局,上游核心技术逐步实现国产化突破,中游系统集成能力持续提升,下游应用场景不断丰富。.jpg)

未来,随着5G、AI、大数据等技术的进一步渗透,IVI系统将在算力、交互、生态、功能四大维度实现跨越式发展,其核心价值将从"提升驾乘体验"向"重构汽车价值"演进。对于行业参与者而言,掌握核心芯片与操作系统等底层技术、构建开放的生态体系、实现与自动驾驶等系统的深度协同,将成为获取竞争优势的关键。同时,需关注数据安全、功能安全等合规要求,在技术创新与风险管控之间实现平衡。