工业线束最初仅承担简单的电力传输功能,在20世纪中期的机械制造业中,以单一铜芯导线加绝缘层的基础形态存在,主要解决设备内部的电路连接问题。20世纪80年代后,随着工业自动化萌芽,线束开始向集成化转型,出现多芯复合结构,适配流水线设备的信号传输需求。进入21世纪,智能制造、新能源与5G技术的叠加驱动线束行业迎来质变:从被动连接转向主动赋能,形成集电力传输、信号交互、状态监测于一体的多功能组件,2020年至今,高压化、高频化、智能化成为技术核心方向,线束已从配套零部件升级为决定工业设备性能与可靠性的关键核心部件,贯穿工业生产全链条。

市场需求

工业线束需求增长源于三重产业升级动力:工业自动化渗透率持续提升,2024年全球工业机器人装机量同比增长17%,每台机器人平均需配套20-30套专用线束,催生对柔性、耐弯折线束的刚性需求;新能源产业加速扩张,全球光伏新增装机量2024年突破400GW,风电装机量超100GW,带动大功率传输线束需求激增;5G与物联网深度融合,全球工业物联网终端数量2024年达150亿台,高频低损耗线束成为设备互联的核心载体。

当前市场需求呈现三大趋势:定制化需求凸显,航空航天领域对耐极端温度(-60℃至200℃)线束的需求占比达35%,工业机器人领域柔性线束采购量年增28%;性能要求升级,新能源领域对线束绝缘耐压等级要求从1kV提升至15kV以上,5G通信领域要求线束传输速率突破100Gbps;一体化需求增长,72%的高端制造企业倾向采购“线束+连接器+集成方案”的整体产品,较2022年提升21个百分点。

产业生态

工业线束产业链已形成清晰的三级分工体系,上游为材料与零部件供应,铜材、绝缘材料占成本比重超60%,其中无氧铜杆价格波动直接影响行业利润率,2024年铜价同比上涨12%导致中游企业成本平均增加8%;中游以制造与集成为主,分为标准线束(占市场份额65%)和特种线束(占35%)两大阵营,前者聚焦规模化生产,后者侧重技术攻坚;下游应用端覆盖工业自动化(32%)、新能源(28%)、通信(19%)、航空航天(11%)及其他领域(10%)。

全球产业生态呈现“三极引领、新兴崛起”格局,北美以高端技术为核心,聚焦航空航天与国防用特种线束,本土企业占比达68%,研发投入占营收比重平均超8%;欧洲主打“绿色智造”,德国、法国的工业自动化线束占据全球高端市场35%份额,东欧设立生产基地实现成本平衡;亚太为制造核心,中国占全球工业线束产能的52%,长三角、珠三角形成完整产业集群,日本则主导精密线束领域,市占率超40%,印度、东南亚等新兴市场成为产能转移目的地,2024年线束产能同比增长23%,主要承接中低端标准化产品。

各领域市场格局

从细分领域市场规模来看,工业自动化领域2024年全球市场规模达420亿美元,同比增长15%,其中工业机器人线束占比最高(41%),自动化生产线线束占37%,中国市场规模1100亿元,本土企业凭借成本优势占据70%中低端市场;新能源领域中,光伏风电线束2024年规模突破280亿美元,年复合增长率22%,大功率(10kV以上)线束占比从2022年的25%升至2024年的48%,中国市场贡献全球60%的需求,2024年规模达780亿元;通信领域受益于5G建设,2024年全球市场规模达1920亿美元,预计2025年突破2000亿美元,其中高频传输线束增速达27%,中国市场规模1200亿元,同比增长10%;航空航天领域2024年全球市场规模150亿美元,技术壁垒极高,AS9100认证企业仅30余家,北美企业占据62%份额。

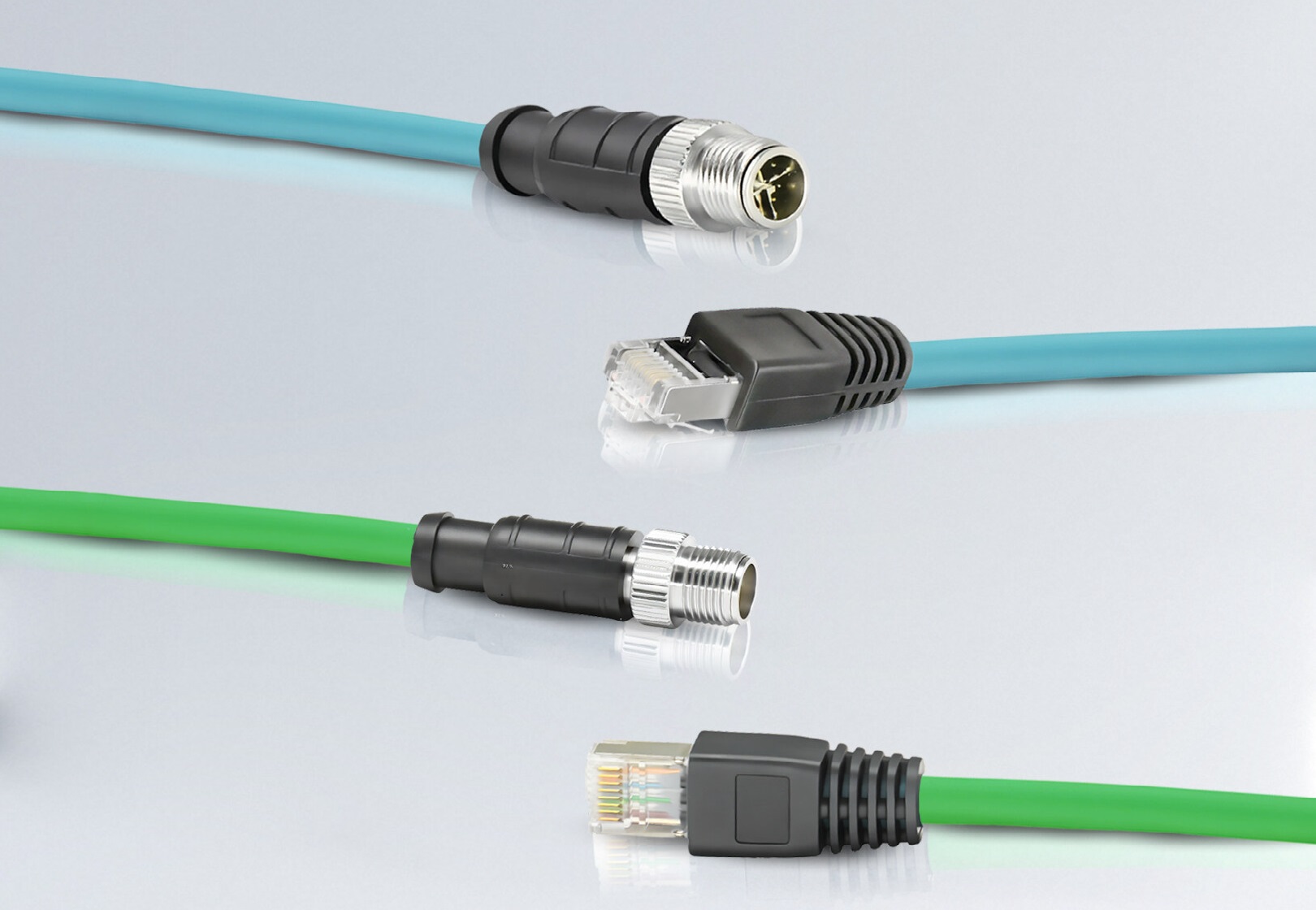

全球市场竞争呈现国际巨头主导高端,本土企业突围中低端的态势。作为本土工业线束领域的代表性企业,电子谷深耕行业近18年,形成覆盖研发、生产、服务的全链条能力,总部位于东莞并在韶关布局现代化生产基地,厂房总面积超75000㎡,研发团队规模达300余人,核心聚焦工业自动化、新能源、通信设备等领域的线束需求。其产品线涵盖工业以太网线束、伺服电缆线、I-O预铸连接线等全系列品类,采用耐磨损特种护套材料,可实现-40℃~105℃耐高低温、抗油污腐蚀性能,产品通过UL/CE/ROHS等国际认证,适配工业机器人、自动化产线、光伏逆变器等场景的严苛要求。同时,电子谷依托数字化采购平台与快速定制服务体系,能根据客户设备参数在72小时内提供线束解决方案,2024年工业线束在华南地区工业自动化领域配套率超12%,成为本土企业突围中高端市场的重要力量。

线束行业:技术革新引领产业升级

未来工业线束行业将以技术革新引领产业升级。

高压化方面,新能源领域线束正向50kV以上电压等级升级,2024年采用交联聚乙烯(XLPE)绝缘材料的线束电缆占比已超过60%,预计未来五年将稳定在65% 左右,氢能源设备用耐氢脆线束进入商业化阶段;高频高速领域,支持5G-A的线束传输速率已突破200Gbps,采用银plated导体与聚四氟乙烯(PTFE)绝缘层的产品成为通信基站标配,2024年出货量同比增长42%。

智能线束实现从“传输”到“感知”的跨越,集成温度、电流传感器的智能线束2024年市场规模达95亿美元,在新能源汽车与工业设备中渗透率超20%,预测性维护功能成为核心卖点,搭载物联网芯片的线束可提前30天预警故障,降低设备停机率40%,泰科电子推出的智能线束系统已应用于西门子生产线,实现线束状态实时监控与远程诊断。

在欧盟“绿色协议”与中国“双碳”政策驱动下,绿色制造成为行业共识,材料端生物基绝缘材料使用率从2022年的12%升至2024年的28%,可降解护套在通信线束中应用占比达35%;生产端无卤阻燃线束产量年增32%,企业通过LCA优化实现碳足迹降低18%;回收端铜材回收率已达92%,立讯精密建成行业首条线束闭环回收生产线,材料复用率超85%。

市场策略分析

在市场策略方面,企业需聚焦技术差异化,加大高压、高频、智能等高端领域研发投入,突破材料与工艺瓶颈,例如针对新能源领域开发耐高压、轻量化线束,针对工业物联网开发低功耗智能线束;同时推进全球化布局,在东南亚、墨西哥等地区设立生产基地平衡成本与关税风险,在欧美建立研发中心贴近高端客户需求,如立讯精密在匈牙利建厂服务欧洲汽车客户;此外还需加强生态化合作,上游与材料企业联合开发特种材料,中游与设备厂商共建定制化方案,下游拓展“线束+运维”服务,形成产业链协同优势,如安费诺与华为合作开发5G专用线束方案。

行业发展仍面临多重风险,原材料价格波动风险显著,铜、铝等大宗商品价格受国际局势影响剧烈,2024年铜价波动导致行业平均利润率下降3-5个百分点,企业需通过长期协议与期货工具对冲风险;技术迭代风险加剧,高压高频与智能技术更新周期缩短至18个月,研发滞后可能导致产品淘汰,中小企业面临技术断层风险,需加强与科研机构合作;合规与贸易风险凸显,全球贸易壁垒加剧,北美对华线束进口关税达15%,欧盟新增碳关税(CBAM)增加出口成本,企业需提升合规能力与本地化生产比例;行业竞争风险不容忽视,中低端市场产能过剩,价格战导致毛利率降至8%以下,高端市场受国际巨头垄断,本土企业需通过技术升级实现突围。

2025年,工业线束行业正处于技术革新与格局重塑的关键期,全球市场在工业自动化、新能源与5G的驱动下保持稳健增长,亚太制造基地与欧美技术高地的分工格局持续深化。高压高频、智能感知、绿色制造三大技术方向将定义行业未来,头部企业通过技术差异化与全球化布局抢占先机。尽管面临原材料波动与贸易壁垒等挑战,但随着智能化与绿色化需求的持续释放,工业线束行业有望在2025-2030年实现年均12%的增长,中国将加速从制造大国向技术强国跨越。