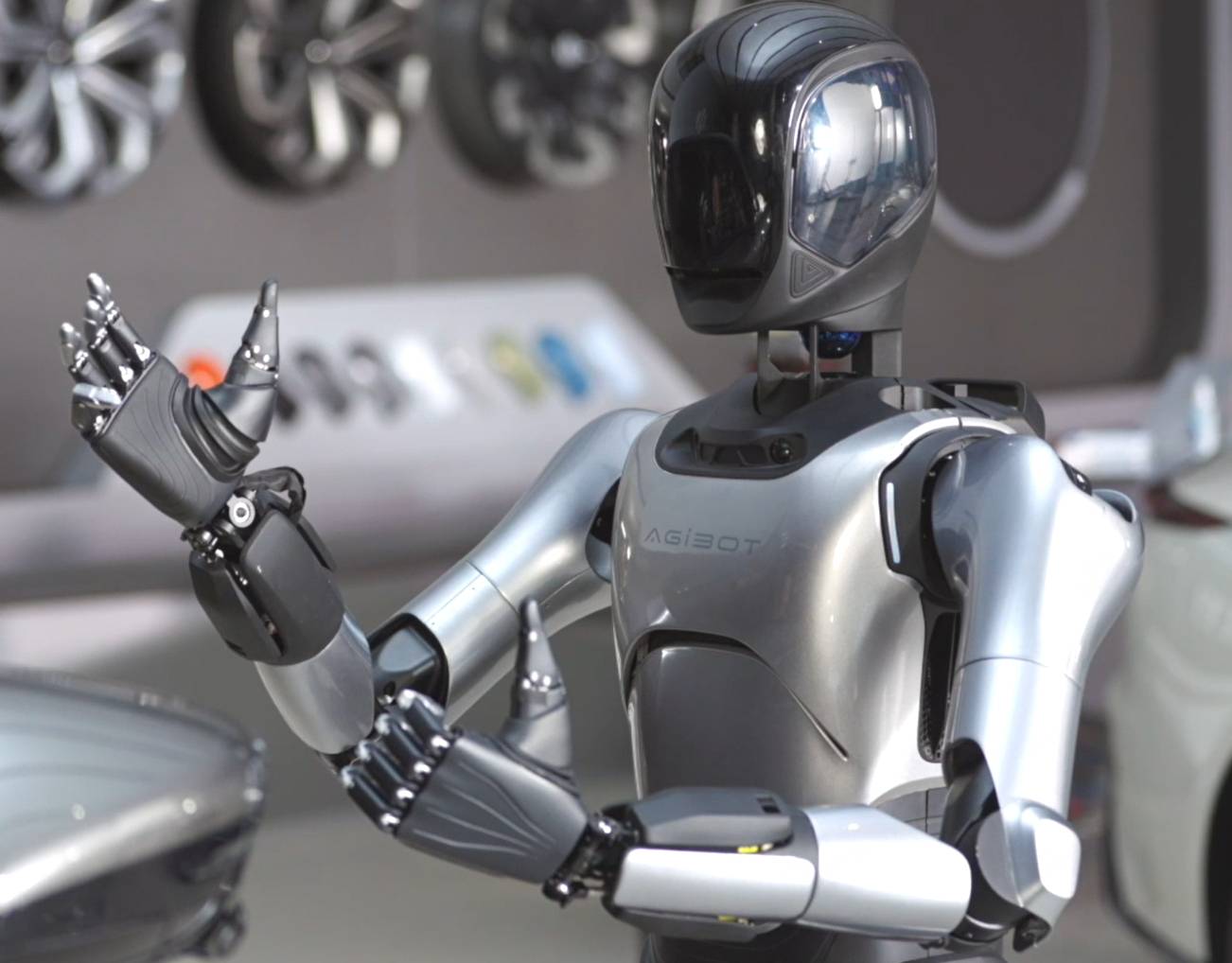

中国机器人灵巧手发展紧扣自主创新:2001年,哈工大与德国宇航中心联合研发的HIT/DLR灵巧手,以4指12自由度设计打破国外驱动内置型技术垄断,彼时高端市场被英德企业把控,国产尚处实验室阶段。2014年杭州团队推出首款国产五指仿生手,抓取精度0.1毫米、成本仅进口1/5,实现跟跑到追赶跨越。后续十年迭代加速:2020年清华灵巧手应用于3C产线,2023年因时机器人降本70%推动规模化,2024年灵心巧手千台级量产占全球80%份额,正式领跑。2025年人形机器人量产浪潮催热行业,电子谷将从市场、技术、区域、趋势维度为客户解码这一黄金赛道。

全球份额与增长动能

全球灵巧手市场呈现“三足鼎立、亚太领跑”的格局,2024年美国、欧洲与中国合计占据超85%市场份额,其中亚太地区以37.9%的占比超越北美(32.6%)和欧洲(25.3%)。从规模维度看,2024年全球市场规模达17亿美元,预计2030年将突破30亿美元;中国市场虽起步较晚但增速迅猛,2024年产量已达4180只,随着人形机器人量产落地,需求正进入爆发前夜。

核心增长动力来自三大场景的需求释放:在工业领域,3C制造、半导体封装等精密场景推动灵巧手渗透率提升,单台成本从2023年的8万元降至5万元以下,中芯国际等企业已开始批量采购;医疗场景中,脑卒中康复灵巧手需求年增速超40%,北大与协和医院联合研发的肌电感知灵巧手已进入30家三甲医院;人形机器人配套市场更是迎来爆发,国内头部企业灵巧手采购量同比增长120%,成为行业增长的核心引擎。

竞争生态与资本热度

行业竞争呈现“高校孵化+企业攻坚+跨界布局”的多元格局。创新企业中,灵巧智能凭借DexHand系列量产产品占据国产工业灵巧手35%份额,其发布的DexCanvas数据集成为行业技术研发基础;高校力量持续突破,上海交大、浙江大学研发的医疗灵巧手获NMPA二类医疗器械认证;传统机器人企业加速跨界,埃斯顿收购德国RoboticsSystem补全精密操作能力。

资本市场的活跃度印证行业潜力。2022年至2025年8月,国内灵巧手产业累计发生164起融资事件,披露总规模达270.2亿元,其中2025年前8月融资额已达71.7亿元,超过2024年全年水平。从区域分布看,北京、深圳、上海分别聚集17家、15家、10家获投企业,占全国总量的75%;从资方属性看,CVC参投比例达44.5%,反映产业资本对技术落地的高度认可。

核心技术的三重突破

2025年行业技术突破集中在“驱动-感知-算法”三大核心领域。驱动系统方面,空心杯电机成为主流方案,灵巧智能DexHand系列实现12自由度控制,重量降至450g,接近人类手部水平;形状记忆合金(SMA)等新型材料崭露头角,在医疗假肢场景实现轻量化突破;液压-电机混合驱动方案则在航空航天高负载场景完成验证。

感知系统迎来多模态融合革命。视触觉传感器通过图像转换技术实现微米级纹理识别,搜狐网实测数据显示,配备该传感器的灵巧手在精密装配中对准误差可控制在0.1mm以内;天津大学研发的硅胶仿生手触觉灵敏度达0.1N,接近人类指尖感知水平。但瓶颈仍存,国产触觉传感器分辨率仅为国际顶尖水平的60%,高端市场80%被德国ATI等企业占据。

算法层面实现“数据-模型-决策”闭环升级。灵巧智能DexCanvas数据集整合1000小时真人演示与10万小时仿真数据,解决了模型训练的数据匮乏难题;清华大学将强化学习与PID控制融合,使响应延迟压缩至20ms,复杂操作成功率从65%提升至88%。更重要的是,大语言模型与灵巧操作算法的结合,推动灵巧手从“被动执行”向“自主决策”跃迁。

成本控制与国产化进展

国产灵巧手已形成显著价格优势。海外高端产品如Shadow灵巧手报价达220万元/只,而国内因时机器人商业级产品仅需5万元,浙江强脑科技的假肢灵巧手价格比国外同类产品低66%。成本优势源于产业链配套与技术创新双重作用:东莞产业基地实现减速器、控制器等核心部件本地化采购,降低30%供应链成本;MEMS传感器量产使感知模块成本下降40%。

但核心技术国产化仍需突破。空心杯电机、高精度谐波减速器等关键部件国产化率不足40%,核心部件寿命约5000小时,仅为国际品牌的1/2。不过突破迹象已显现,苏州汇川技术联合中科院研发的真空环境灵巧手,实现0.05mm级芯片搬运精度,成功通过中芯国际验证,标志着国产产品进入高端应用场景。

区域特征:三大集群的差异化发展路径

(一)长三角:技术创新策源地

以上海、苏州为核心的长三角集群聚焦高端技术突破。上海张江机器人谷集聚20余家核心企业,2025年获批“国家机器人灵巧手创新中心”,对开源数据集项目给予最高500万元补贴,灵巧智能的DexCanvas数据集在此政策支持下完成迭代;苏州依托半导体产业基础,主攻特种场景灵巧手研发,汇川技术的真空灵巧手已实现芯片搬运商业化应用。

杭州、南京形成特色补充:杭州聚焦算法创新,阿里巴巴达摩院与高校合作开发具身智能操作模型;南京侧重材料研发,东南大学在形状记忆合金驱动技术上取得专利突破,推动医疗灵巧手轻量化发展。

(二)珠三角:制造与应用示范区

珠三角以东莞、深圳为核心,打造“量产基地+场景验证”的产业生态。东莞发布《智能机器人产业创新发展7条》,对灵巧手量产企业给予年销售额3%的奖励,规划2平方公里机器人产业园,吸引200余家上下游企业入驻,目标2027年形成千亿级产业集群;深圳依托消费电子制造基础,大族机器人推出3万元级低成本灵巧手,占据3C组装市场40%份额。

供应链优势成为珠三角核心竞争力。深圳已形成从空心杯电机到触觉传感器的完整产业链,零部件采购周期比长三角短15%;珠海依托格力、美的等终端企业,建立“需求-研发-量产”快速响应机制,家用服务机器人灵巧手迭代周期压缩至3个月。

(三)京津冀:医疗与科研高地

北京、天津组成的京津冀集群深耕医疗康复与基础研究。北京以高校和医院为核心,北京大学联合协和医院研发的康复灵巧手实现肌电信号实时识别,康复训练效率提升30%;天津大学机器人与自主系统研究所突破柔性材料技术,其研发的仿生手皮肤可感知0.1N的力变化,达到临床康复需求标准。

政策支持强化科研转化能力。北京中关村对医疗灵巧手企业给予最高2000万元研发补贴,天津经开区设立“灵巧手专项基金”,重点支持触觉传感器国产化,2025年已推动3项实验室技术实现中试。

技术迭代与场景拓展的双向赋能

灵巧手技术正从“仿生模仿”向“智能涌现”演进。智能化方面,具身智能技术加速渗透,预训练模型可实现“看-学-做”闭环,复杂操作成功率将进一步提升至90%以上;轻量化与低成本化并行,碳纤维材料应用使重量再降20%,MEMS传感器量产将成本压缩至2万元以内,打开家用服务市场;标准化进程加速,工信部正在制定《机器人灵巧手通用技术条件》,预计2026年实施,将降低行业适配成本25%。

更长远看,量子力传感器将推动纳米操作技术突破,液压-气压-电机混合驱动方案将解决高负载与高精度的矛盾,这些技术储备正为行业构筑长期竞争力。

政策层面,“十四五”机器人产业规划中期调整将灵巧手纳入“卡脖子”技术清单,研发费用加计扣除比例提高至175%,上海、东莞等地配套专项补贴,形成国家与地方协同支持体系。国际合作持续深化,中德联合成立“灵巧操作联合实验室”,共享触觉传感器技术专利,加速国产替代进程。

生态构建成为行业共识。灵巧智能开放DexCanvas数据集HuggingFace接口,已吸引200余家企业加入生态;行业协会正牵头建立“灵巧手产业联盟”,推动接口标准化与数据共享,预计2027年将实现不同厂商产品的互联互通。

电子谷:助力灵巧手产业加速

作为连接器全品类一站式平台,电子谷SKU超50万,涵盖板对板、线对板、圆形防水连接器等全类型产品,可满足工业、医疗等不同场景灵巧手的差异化选型需求。依托50000㎡厂房的量产能力与数字化仓储,能实现“现货闪电发货”,快速响应灵巧手企业从原型机试样到量产采购的梯度需求,缩短供应链周期。500+研发生产团队与FAE工程师提供7×24小时技术支持,可针对特殊场景提供连接器选型与线束集成建议。

未来,电子谷将依托数字化平台优势,整合灵巧手产业链的传感器、驱动部件企业资源,搭建连接方案数据库,实现传感器型号-连接器选型-线束参数的智能匹配,复制15分钟供应链协同效率,并联合研发机构提前布局,针对具身智能带来的“高带宽数据传输”需求,预研高速率连接器方案,助力解决灵巧手“感知-决策”链路的连接延迟问题,强化与产业技术演进的同步性。

2025年的中国机器人灵巧手行业,正站在“技术突破-量产落地-生态成型”的关键节点。长三角的创新策源、珠三角的制造优势与京津冀的科研积淀形成互补,政策与资本的双重加持加速技术转化。尽管核心部件国产化仍需时日,但凭借价格优势、场景适配能力与快速迭代速度,国产灵巧手有望在未来三年实现弯道超车。

预计到2027年,中国灵巧手市场规模将突破120亿元,在工业精密操作、医疗康复等领域进口替代率超60%。对于行业参与者而言,聚焦传感器国产化、场景定制化与生态协同化三大核心,将是把握产业机遇的关键。随着具身智能技术的成熟,灵巧手不仅将重塑制造业生产力格局,更将成为机器人融入人类生活的关键一步。