储能电池管理系统综述

一、储能电池管理系统的定义

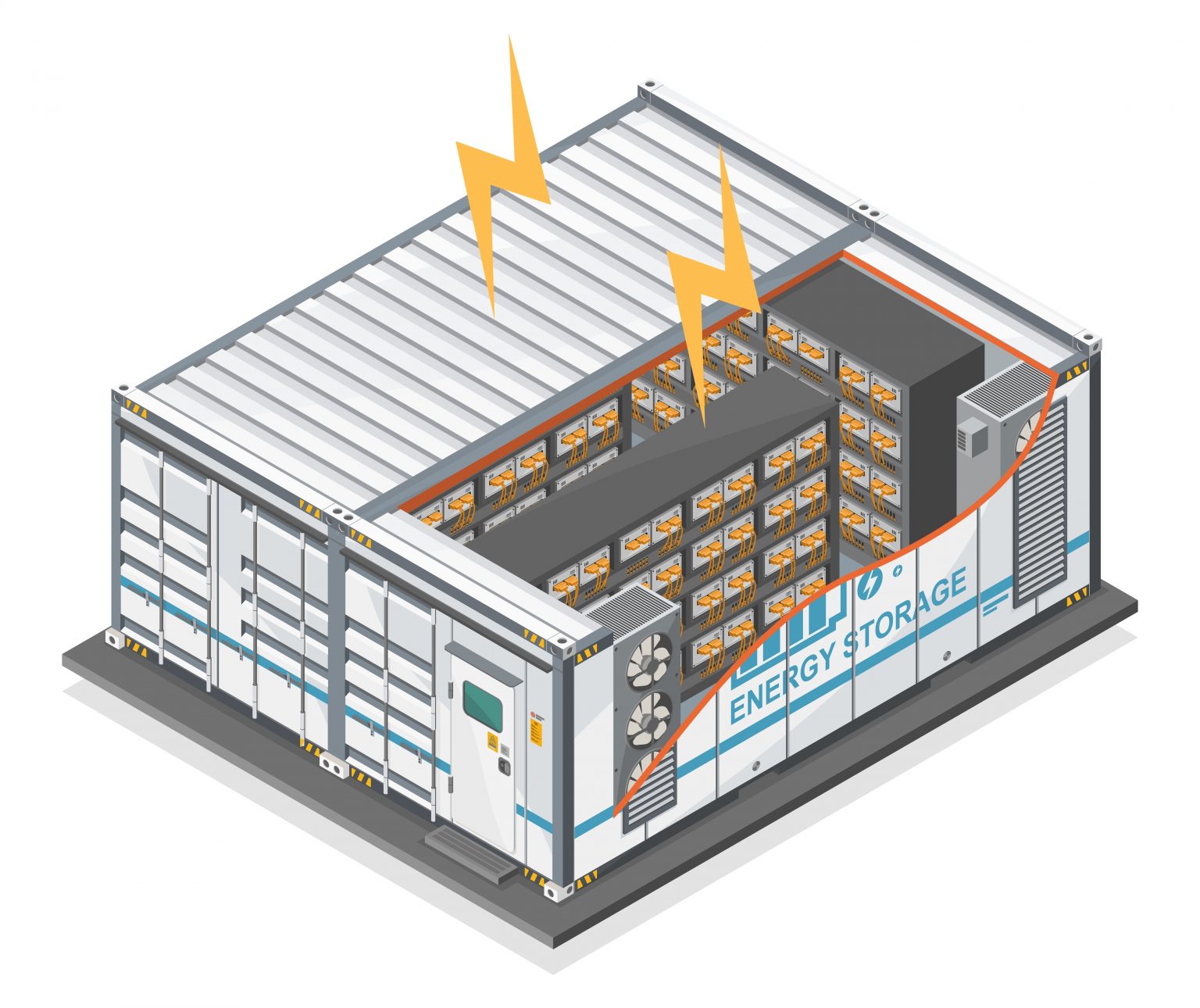

储能电池管理系统(Battery Management System,BMS)是依托电子传感、自动控制与数据处理技术,对储能电池组从充放电运行到退役回收的全生命周期进行精准管控的核心电子系统,是连接电池本体与储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)的关键枢纽。其核心功能通过硬件采集与软件算法的协同实现,不仅涵盖电池状态参数的实时监测,更包括充放电策略优化、安全风险防控与寿命衰减管理,是保障储能系统安全、高效运行的智慧中枢。

二、储能电池管理系统的作用

BMS的核心价值体现在安全防护、效能优化与寿命保障三大维度。安全防护层面,通过毫秒级监测电池电压、电流、温度等参数,实现过压/欠压(响应时间≤20ms)、过流、过热等故障的分级保护,当锂离子电池温度≥85℃时触发热失控预警,为应急处置预留缓冲时间。效能优化层面,通过精准的荷电状态(SOC)估算(误差控制在3%~5%以内)与均衡管理(单体电压差≤50mV),提升电池组充放电效率,使储能系统循环效率维持在91%以上。寿命保障层面,通过健康状态(SOH)动态评估(年衰减率监测精度优于3%),优化充放电倍率与温度控制策略,可使电池循环寿命延长10%~15%。

三、储能电池管理系统的分类

按技术架构可分为三类:集中式BMS通过长距离线束集中传输信号,硬件结构简单且成本较低,在小型储能项目中占比约65%,但存在抗干扰性差的短板;分布式BMS采用主控+从控模块化设计,采样精度与扩展性显著提升,2025年在工商业储能领域渗透率已达28%;半分布式BMS融合前两者优势,在百兆瓦级储能电站中逐步成为主流。

按均衡策略划分,被动均衡通过电阻耗散多余能量,适用于低倍率场景;主动均衡采用能量转移技术,均衡电流≥500mA,能效优势显著,在长周期储能项目中渗透率已达65%。

按应用场景可分为电网侧(侧重毫秒级响应与安全冗余)、工商业侧(强调成本控制与智能运维)、户用侧(聚焦小型化与易用性)三类,其技术指标要求呈现显著差异。

中国储能电池管理系统行业发展现状分析

一、中国储能电池管理系统行业发展历程

行业发展可划分为三个阶段:2015-2019年为技术导入期,依托新能源汽车BMS技术迁移,实现储能BMS基础功能落地,核心解决有无问题,但SOC估算误差普遍超过8%;2020-2023年为快速成长期,政策驱动下电网侧储能爆发,推动BMS向高安全、高精度升级,主动均衡技术与热管理联动算法加速普及;2024年至今进入质量跃升期,AI算法与数字孪生技术深度融入,BMS从监测控制器升级为智能决策中枢,热失控预警准确率突破99%。

二、中国储能电池管理系统市场规模体量

行业呈现爆发式增长态势,据GGII数据,2025年中国储能BMS市场规模(含出口)将达178亿元,同比增长45%,年复合增长率高达47%。细分场景中,电网侧占比超60%(106.8亿元),工商业侧占25%(44.5亿元),户用侧占15%(26.7亿元),其中百兆瓦级电站配套BMS贡献主要增量,占整体市场的67%。从价格维度看,单GWh储能项目配套BMS价值约1200-1500万元,2024年国内储能BMS出货量折合约28GWh,市场规模达37.8亿元。

三、中国储能电池管理系统市场主体类型

1.电池厂商

以宁德时代、比亚迪为代表,依托电芯技术优势实现电芯+BMS垂直整合。宁德时代推出的天恒·智储平台通过AI算法将故障预警时间提前7天,使电站可用损耗下降25%,在自身储能项目中BMS配套率达100%。此类企业优势在于电芯参数深度匹配,可将SOC估算误差控制在3%以内,但产品对外兼容性较弱,第三方客户占比不足20%。

2.汽车BMS厂商

亿纬锂能、欣旺达等企业凭借车规级技术积累跨界延伸,在安全冗余设计与规模化生产方面具备优势。其BMS产品适配高电压平台,支持快速充放电,在工商业储能领域市占率约30%。但受制于汽车场景惯性,对储能长周期运行需求的适配仍需优化,SOH评估周期普遍长于行业标准要求。

3.专门研发储能BMS的厂商

科陆电子、汇川技术等企业聚焦储能场景深耕,产品兼容性强,可适配不同品牌电芯与储能系统。科华数据通过整合BMS与PCS控制指令,将系统循环效率提升至91%以上;阳光电源基于电芯AI智算大模型,使SOH估算精度较行业提升2-3%,1GWh电站年增收达7.3GWh。此类企业第三方客户占比超60%,在电网侧储能项目中竞争力突出,但对电芯特性的理解深度弱于电池厂商。

中国储能电池管理系统供应链解析

1.电池管理芯片

供应链呈现高端进口、中低端国产的格局。主控芯片(MCU)领域,TI的TMS320系列与瑞萨的RH850系列占据高端市场80%份额,支撑毫秒级数据处理与多协议兼容;中颖电子、复旦微电的产品在中低压场景渗透率已达40%,但在高温稳定性与算力方面仍有差距。模拟前端(AFE)芯片领域,ADI的AD7280A占据65%市场份额,其电压采样精度达±0.5mV,本土企业如圣邦股份的产品精度约±1mV,主要应用于户用储能场景。

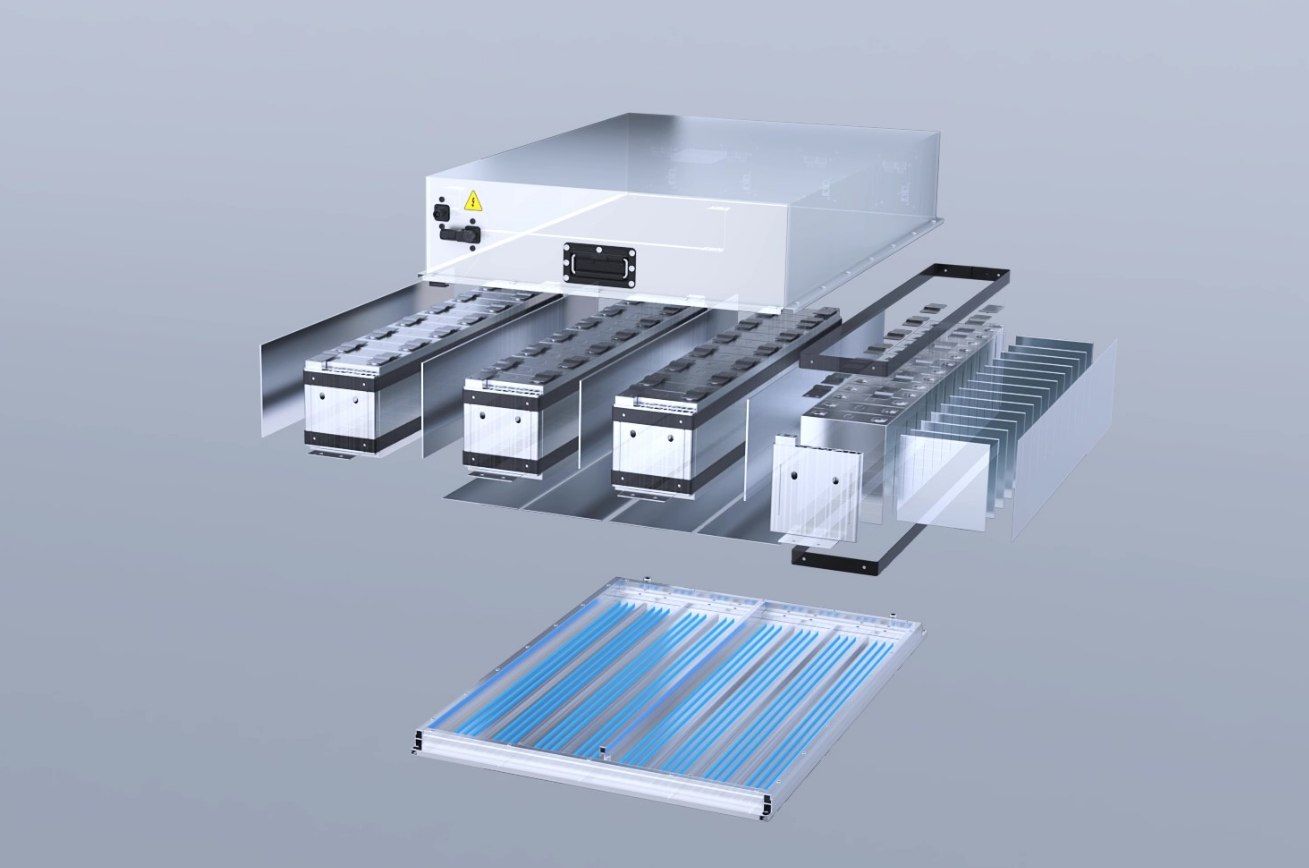

2.储能电池管理系统零部件

零部件体系围绕感知-执行-通信构建核心架构。感知层以电流传感器、温度传感器为主,霍尔传感器占比超70%,苏州汇川的产品可实现±0.5%的电流测量精度;执行层中,继电器、熔断器依赖进口,泰科电子的继电器在高压场景占比达60%,本土企业宏发股份在中压领域市占率提升至35%,连接器则大多为国内企业定制,电子谷在BMS领域针对性开发的专用连接器,已形成线束集成+板端连接的完整产品矩阵,适配储能BMS对信号精准传输与安全防护的核心需求。通信模块以CAN总线为主流,速率≥500kbps,EtherCAT模块在高端项目中渗透率提升,华为的5G通信模块使数据传输延迟<1s,在省级储能电站覆盖率达80%。

3.电池管理系统软件架构

形成底层驱动-算法核心-应用接口三级架构。底层驱动层负责硬件适配,支持多品牌传感器与芯片,兼容性较2020年提升50%;算法核心层是价值核心,融合安时积分法与扩展卡尔曼滤波(EKF)算法,叠加LSTM神经网络模型,阳光电源等企业实现SOC估算误差<2%;应用接口层遵循IEC61850协议,实现与EMS、PCS的协同控制,国家电网项目中接口适配成功率已达99%。2025年AI算法在软件架构中占比提升至35%,成为差异化竞争核心。

4.电池管理系统测试验证

测试体系以国家标准为核心,覆盖性能-安全-可靠性全维度。性能测试依据NB/T标准,重点核查SOC/SOH估算精度、均衡电流等指标,要求储能BMS每半年完成一次SOH深度评估;安全测试遵循GB/T36276-2024,通过热失控触发试验验证预警有效性,UL9540A认证成为出口北美市场的必备条件;可靠性测试涵盖高低温循环(-40℃~85℃)、盐雾腐蚀等12项环境试验,要求MTBF(平均无故障时间)≥10万小时。头部企业已建立自有测试平台,如宁德时代的全生命周期测试可模拟6000次充放电循环,测试周期较第三方缩短40%。

5.电池管理系统供应链管理及面临挑战

供应链协同呈现头部集聚特征,CR5企业供应链集中度达70%,通过与芯片厂商签订长单(周期6-12个月)保障供应稳定性。但行业仍面临三大挑战:一是核心芯片进口依存度高,高端MCU交货周期长达16周,地缘政治加剧供应风险;二是多标准兼容成本高,出口产品需同时满足IEC、UL、GB等多体系要求,测试成本增加30%;三是数据协同不足,电芯厂商与BMS企业数据壁垒导致参数匹配精度受限,影响系统效能发挥。

中国储能电池——电化学储能行业发展现状

1.锂离子电池

占据绝对主导地位,截至2025年6月,在电化学储能中占比达97.34%,其中磷酸铁锂占比99.93%。技术迭代聚焦高能量密度与长寿命,280Ah以上大圆柱电芯渗透率达45%,循环寿命突破6000次,适配电网侧长时储能需求。市场集中度高,宁德时代、比亚迪合计市占率超50%,其配套的BMS系统通过电芯-BMS协同设计,使系统能量密度提升15%。2025年上半年,锂离子储能新增装机13.42GW,占电化学储能新增装机的98.2%,主要应用于35kV以上电压等级的大型电站。

2.铅蓄电池

市场占比不足2%,主要应用于用户侧备用电源场景。其优势在于成本低廉(约0.8元/Wh)、低温性能稳定,但能量密度低(≤40Wh/kg)、循环寿命短(≤1500次),难以适配大型储能需求。技术升级聚焦环保改造与性能优化,胶体铅蓄电池占比提升至60%,但受政策环保限制,2025年装机量同比下降8%,逐步退出主流储能市场。

3.液流电池

处于技术验证向规模化过渡阶段,2025年上半年装机量约0.24GW,占比1.8%,主要集中在全钒液流技术路线。其优势在于循环寿命长(≥10000次)、充放电深度大(100%DoD),适配8小时以上长时储能场景,但系统成本高(3.5元/Wh)、能量密度低(≤30Wh/kg)制约推广。大连融科、中科院大连化物所已实现50MW级项目落地,配套BMS侧重电解液状态监测与流量控制,SOC估算精度达±4%。随着材料成本下降,预计2030年市场占比将提升至10%。

中国储能电池管理系统行业前景预测及发展趋势

1.中国储能电池管理系统行业未来关键增长点

电网侧长时储能是核心增量,2025年4h及以上储能占比已达31.94%,较上年提升11个百分点,对BMS的长周期SOH评估与多簇均衡能力提出更高要求,带动高端产品需求增长40%。工商业储能受益于电价差套利模式,2024年新增装机同比增长120%,长三角地区2MWh以下项目占比65%,推动经济型分布式BMS渗透率提升。户用储能出口市场爆发,欧洲对UL1973认证产品需求旺盛,2025年全球户用储能BMS需求量达320万套,国内企业出口增速超45%。此外,AI算法升级催生增值服务,第三方运维管理市场规模2028年将突破50亿元。

2.中国储能电池管理系统行业发展前景预测

市场规模将持续高速扩张,GGII预测2025年达178亿元后,2030年将突破850亿元,2025-2030年复合增长率维持在38%以上。细分场景中,电网侧仍占主导,2030年占比约55%;工商业侧占比升至30%,成为第二增长极;户用侧占比15%,但增速最快(CAGR42%)。技术升级推动产品结构优化,具备AI预警与数字孪生功能的高端BMS占比2030年将达80%,单价较基础款溢价30%以上。国产化率进一步提升,核心芯片国产化率2030年将从目前的30%提升至60%,供应链自主可控能力增强。

3.中国储能电池管理系统行业发展趋势洞悉

AI深度融合重构决策逻辑,基于LSTM、GNN的算法模型使SOH预测精度超95%,热失控预警准确率突破99%,阳光电源等企业已实现算法驱动的电站收益优化。硬件架构向集成化演进,BMS与PCS、EMS一体化设计成为主流,2027年集成化产品占比将达60%,系统成本降低15%。无线BMS(wBMS)技术加速落地,通过减少线束使系统重量降低10%,2028年渗透率有望达15%。标准体系持续完善,一带一路储能标准联盟推动GB/T与IEC互认,减少企业重复测试成本,助力全球化布局。此外,数字孪生技术实现全生命周期管理,从电芯生产到梯次利用的数据闭环逐步形成,推动行业向安全可控、效能最优转型。